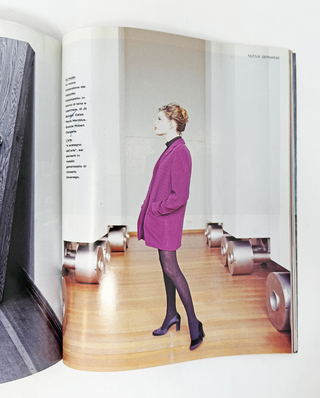

1991, in einem Berlin, das noch unter den Spannungen der Wiedervereinigung litt, schuf Umberto Cavenago ein Werk, das sich nicht als Dekoration, sondern als Aktion in den Raum einfügt, als eine Geste, die die Koordinaten des Ortes umschreibt und seine Grundlagen in Frage stellt. Der dem Künstler zugewiesene Raum verwandelt sich in eine Kolonnade: eine Abfolge von vertikalen, sechs Meter hohen Elementen, die streng entlang der Ost-West-Achse angeordnet sind und die Achse der zerbrochenen Stadt evozieren und problematisieren.

Die Formen sind vertraut, sie erinnern an die Grammatik der Architektur, an die Sprache der Macht und der Stabilität. Doch wenn der Blick nach unten gleitet, entdeckt er eine Dissonanz: Jede Säule ruht auf vier Rädern. Das Fundament wackelt, die Gewissheit schwankt. Diese Säulen stützen nicht, sie erden nicht, sie stabilisieren nicht. Sie existieren in einem potenziellen Zustand der Bewegung, in einem Schwebezustand zwischen Sein und Gehen. Die Skulptur wird zum Paradoxon: monumental und beweglich, präsent und provisorisch.

Cavenago konstruiert keine Architektur, sondern deren kritische Parodie. Er errichtet kein Denkmal, sondern insinuiert den Zweifel. Seine Intervention fungiert als konzeptuelle Maschine, die die Rhetorik der Monumentalität deaktiviert und sie in etwas Unruhiges, Reversibles, Verletzliches verwandelt. Das Werk zwingt keine Vision auf, sondern eröffnet einen mentalen Raum, eine interpretative Schwelle, in der das Gewicht der Geschichte leichter wird, fließt, in Frage gestellt wird.

In Die Säulen von Berlin wird die Skulptur zu einer sprachlichen Struktur und zu einem Reflexionsinstrument: eine Präsenz, die den Raum nicht beherrscht, sondern ihn durchquert, aufbricht und destabilisiert. Ein Werk, das den Zustand nach der Mauer nicht nur repräsentiert, sondern ihn in seiner eigenen Form verkörpert: vertikal, aber nicht still, fest, aber nicht starr, mit Erinnerung aufgeladen, aber ins Mögliche projiziert.

Social

Contatti

umberto@cavenago.info